尾鷲市は、年間降水量が日本一となることがあるほど、雨の多い地域です。また、平地は沿岸部の極限られた場所のみであり、そのために、急峻な崖地に住居が張り付いている地域も少なくありません。そこで、尾鷲市古江地区を対象に、群馬県内を中心に実践している土砂災害警戒区域における住民主導型の自主避難体制の構築を行いました。

古江地区は、尾鷲市内の中でも、特に高齢化のすすんだ地域です。また、市街地から離れた湾の沿岸部に位置し、地域内のほぼ全ての住宅は崖に立地しています。そのため、集落全域が土砂災害警戒区域に指定されており、地域内で安全に避難することのできる場所はほとんどありませんでした。

そこで、古江地区では、いざというときに一緒に避難するグループ(防災隣組)をつくり、そのグループ単位で避難行動をともにすることで、要援護者への支援を行うとともに、適切な避難場所へ移動することを促すこととしました。

|

|

古江地区の取り組みでは、土砂災害の発生要因である雨の降り方によって、避難方法を大きく二つに分けることにしました。

一つは、巨大台風の襲来が危惧されるような場合です。このような状況の際には、事前にある程度の余裕を持って情報が発表されるはずなので、その情報に基づいて、避難可能な早期の段階で、市街地などの地域外に避難することとしました。

もう一つは、ゲリラ豪雨のように、突然雨が降り始め、災害の発生までの時間的余裕がほとんどない場合です。このような状況の際には、上記で把握した地域の土砂災害の予兆現象に基づいて、地域で判断して、地域の比較的安全な場所に自主的に避難することとしました。

|

|

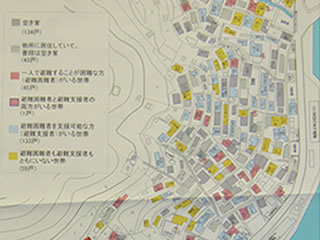

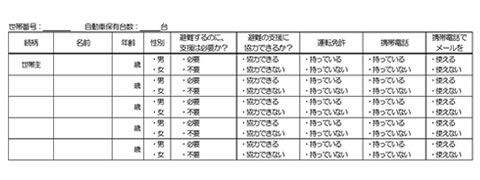

防災隣組は、いざというときに、一緒に避難する世帯をグループのことです。そのため、この組分けに関しては、災害時要援護者と支援を行うことのできる方の人数のバランスをとることが求められます。そこで、このバランスをとるために、まずは地域の住宅地図を使って、各世帯を5つに分類しました。

・世帯内に要援護者がいて、その支援者がいない世帯(赤)

・世帯内に要援護者はいるが、その支援者がいる世帯(赤/青枠)

・世帯内に要援護者はいないが、支援に協力できる方がいる世帯(青)

・世帯内に要援護者も支援に協力できる方もいない世帯(黄)

・空き家、または他所に居住していて普段は不在の世帯(灰)

|

|

|

|