桐生市境野地区は、渡良瀬川と桐生川に挟まれた地域であり、過去にはカスリーン台風(昭和22年)によって大きな被害を受けるなど、市内で最も水害の危険性の高い地域です。渡良瀬川、桐生川が氾濫した場合には、地区内を激流が流下し、土地の低いところでは2メートルを超える浸水が想定されています。

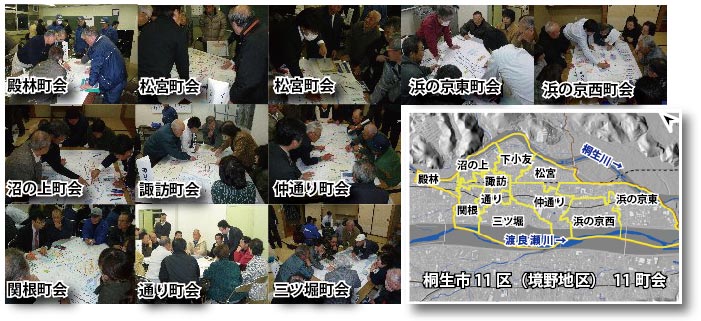

この取り組みでは、地域住民を対象とした『洪水避難に関する意識調査』によって把握した住民意識の問題点や、地域の水害特性を踏まえ、『地域の水害対策を考える住民懇談会』を開催し、そこでの地域住民との対話を通じて、地域に根ざした避難方法を策定する取り組みを行いました。

|

| 桐生市11区(境野地区) 11町会住民懇談会風景 |

意識調査の結果を見ると、多くの住民は、「避難=学校(指定避難場所)に行くこと」と思い込んでいることが把握されました。しかし、水害時の避難は、必ずしも避難所に行くことが命を守る最善の行動であるとは限りません。

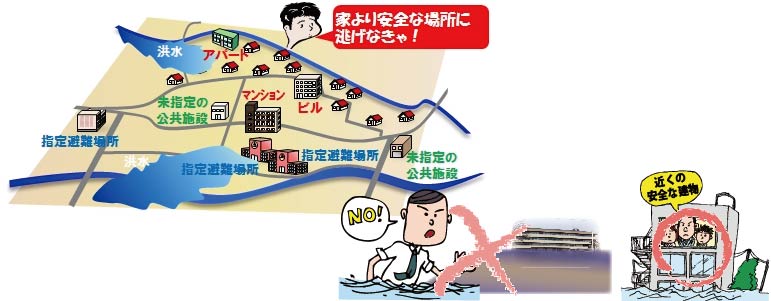

雨が降り始めてすぐの避難であれば、地域内で最も堅牢な建物(=指定避難場所)に行くことが最も安全な行動となるでしょう。しかし、避難の開始が遅れ、内水などで道路が冠水している状況となった場合はどうでしょうか。指定避難場所までの移動中の危険を考えると、指定避難場所よりは安全性は低くても、近所の高い建物に駆け込んだり、状況によっては自宅にとどまっていた方が安全な場合も考えられます。

水害時の避難は、「いつ」と「どこ」をセットで考える必要があります。この取組を通じて、地域住民の方に、まずは『どんな状況であっても、指定避難場所に行く』という考えを改め、『その状況下において相対的に最も安全な場所に移動する』という水害時の避難のあり方を理解してもらいました。

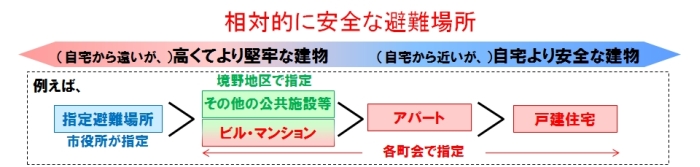

そこで境野地区では、この ”水害時の避難のあり方” をふまえて、以下の2段階で避難を考えることとしました。

河川の増水や豪雨が予想される状況となった場合、内水などによる浸水が始まる前の河川氾濫まで時間的余裕がある“できるだけ早い段階”で、指定避難場所などの地区内あるいはその周辺で最も安全な避難施設へ避難することが、水害から身を守るための最善の行動になります。

境野地区では、河川が氾濫した場合、地区内を激流が流下し、低い土地では深い浸水となることから、この避難のあり方を「早期避難所避難」と呼び、自らの命を守るための水害時避難の大原則としました。

|

| 早い段階での安全な避難方法「早期避難所避難」 |

避難の開始が遅れ、周辺で浸水が始まってしまったり、ゲリラ豪雨のように短時間で浸水が始まってしまったような場合には、浸水の中を無理に指定避難場所まで移動するのではなく、相対的に最も安全な最寄の建物へ緊急的かつ一時的に避難することが、“その状況下”においては水害から身を守るための最善の行動になります。

境野地区では、この避難のあり方を「緊急一時避難」と呼び、そのための避難施設を住民自らで確保することとしました。

|

| 危機迫る中での命を守る避難方法「緊急一時避難」 |

|

| 安全レベルに応じた避難場所の考え方 |

|

| 安全レベルに応じた避難場所の考え方 |

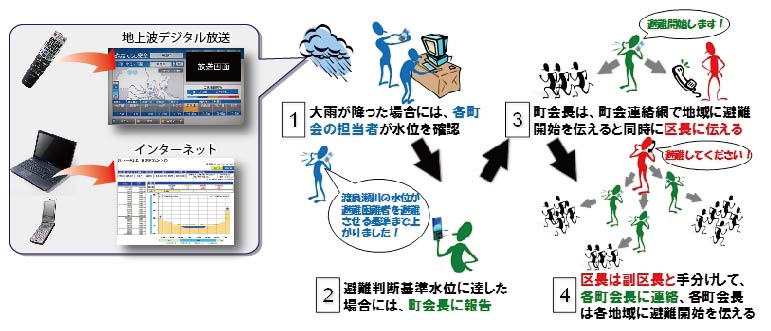

「水害発生危険時においては、行政から避難情報が発表され、それに基づいて避難を開始する」と多くの住民は考えていることでしょう。しかし、行政からの避難情報が十分な時間的余裕をもって発表されるとは限りませんし、避難情報が発表されたとしても、それが地区内の全住民にすぐに伝わるとは限りません。その一方で、地上デジタル放送やインターネットの普及により、地域の詳細な雨量や河川の水位など、避難の開始を判断するための情報を、一般住民でも比較的簡単に入手することができるようになってきています。

そこで、この取組では、地域住民が主体となった、地域独自の緊急避難体制の構築を試みました。その構築にあたり、特に重要となるのが、「避難開始タイミング」と「避難場所」です。

避難開始タイミングについては、できるだけ明確な基準を設定しておくことが求められます。

例えば、「災害発生危険時において、集まってきた情報に基づいて、避難すべきかどうかを検討する」というように、基準をあいまいにしておくと、いざというときには避難開始の判断が遅れてしまう可能性があります。この理由は、いざというときであっても「まだ大丈夫だろう」と、事態の緊迫度を正しく認知することができない人間の心理特性が影響してしまうためです。

そのため、境野地区においては、『避難の目安となる明確な数値基準を用い、基準に達したら避難する』こととしました。具体的には、以下のような基準を設定しました。

・最寄りの河川水位観測所における水位が避難判断水位に達したら、一般の方は避難の準備を開始し、援護が必要な方は避難を開始する。

・氾濫注意水位に達したら、一般の方は避難を開始する。

|

| 境野地区における「住民主導型避難体制」 |

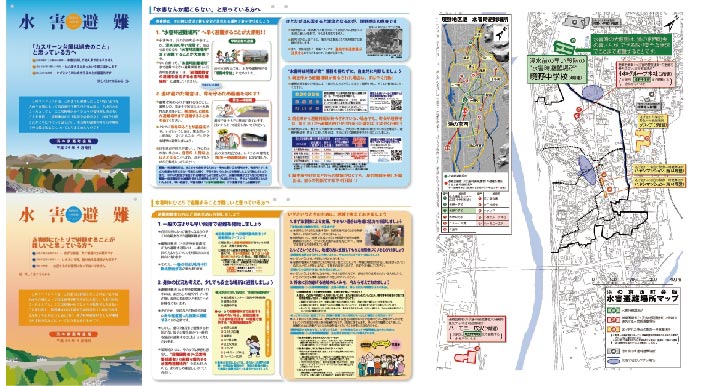

懇談会を通じて構築した緊急避難体制を地域住民に広く周知し、また取り組めたことを地域で継続して実践してもらうために、取り組み実施成果を取りまとめたリーフレットを作成し、全戸に配布しました。

このリーフレットには、地域独自の水害避難ルール、避難困難者に対する避難や支援の心構えをわかりやすくまとめ、避難場所(早期避難所避難、緊急一時避難)を地図に取りまとめています。

|

| 境野地区水害避難リーフレット |